文/郝鹏飞金股宝配资

1958年5月,江西省委书记方志纯(左三)在余江县邓埠乡西坂村访视农民,考察血吸虫病问题

1958年6月30日,《人民日报》发表了一篇题为《第一面红旗——记江西余江县根本消灭血吸虫病的经过》的报道。毛泽东看后“浮想联翩,夜不能寐”,欣然提笔写就脍炙人口的《七律二首·送瘟神》。在第一首诗中,毛泽东既感叹防治血吸虫病的困难程度——“绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何”,又描述了血吸虫病的严重危害——“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”。在第二首诗中,毛泽东表达出一种激动和欣喜之情,可谓“春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇”。这几句诗刻画出广大群众战天斗地、消灭血吸虫病、创造新生活的动人情景。在诗的最后,毛泽东用“借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧”,表达出送走“瘟君”的喜悦之情。这充分印证了毛泽东对血吸虫病防治工作的关心和重视。

重视对血吸虫病的调查研究

血吸虫是以钉螺为唯一宿主的寄生虫,人体一般通过皮肤接触含尾蚴的疫水而受到感染。血吸虫病对人类的危害极其严重,不仅影响儿童身体发育,而且导致妇女不能生育,造成青壮年丧失劳动力甚至死亡。千百年来,血吸虫病在我国南方特别是长江中下游地区长期流行,成为严重危害人民群众身体健康、制约经济社会发展的重大传染病之一。

新中国成立时,我国血吸虫病防治工作面临十分严峻的形势。1950年,全国有1000多万人患血吸虫病,其中60万人是晚期病人,1亿多人受到威胁,有的地区“条条河沟有钉螺,家家户户有病人”,不少疫区人烟稀少、田地荒芜,甚至出现“寡妇村”“无人村”的悲惨景象。江西余江县曾流传一首民谣描述血吸虫病人的身体特征:“身无三尺长,脸上干又黄。人在门槛里,肚子出了房。”“妇女遭病害,只见怀胎不生崽。难听婴儿哭,十有九户绝后代。”上海宝山县(今宝山区)有一首民谣反映了血吸虫病造成的严重后果:“人死无人抬,家家哭声哀。屋倒田地荒,亲戚不往来。”上海青浦县(今青浦区)任屯村在新中国成立前的20年间,有499人被血吸虫病夺去生命,占全村人口的一半。为此,有一首民谣是这样写的:“肚包病,害人精,任屯村里传祸根;只见死,不见生,有女不嫁任屯村。”“东邻白发叹凄凉,西舍儿童失爹娘。田荒地白空屋闲,全村一片哭声响。”这些民谣是反映血吸虫病严重危害的真实写照,蕴含着勤劳朴实的中国人民在血吸虫病面前的无奈、痛苦和挣扎。

新中国成立之初,长江中下游地区人民深受血吸虫病之害。广大群众希望党中央能够尽快了解血吸虫病的真实情况,期盼能够尽快控制疫病蔓延。毛泽东作为党政军主要领导人,日常政务繁忙,不可能像革命战争年代那样时常下去搞调查研究。为此,毛泽东利用查阅群众和干部来信、批阅文件、组织人员下去调研等方式,获得了很多关于血吸虫病的准确信息,为科学决策、准确施策提供了重要参考。

1950年冬,上海市郊疫情严重的任屯村农民联名给毛泽东写信,希望尽快治好血吸虫病。毛泽东看到信后高度重视,当即指示派出医疗队进驻任屯村,为患病村民送医送药,使该村的血防工作取得明显成效。

为了解有关地区血吸虫病的情况金股宝配资,毛泽东多次派人到各地进行调查研究。1951年3月,毛泽东派人到余江县调查,首次确认余江县为血吸虫病流行县。1953年4月,毛泽东又派医务人员到余江县马岗乡进行防治血吸虫病的重点实验研究。

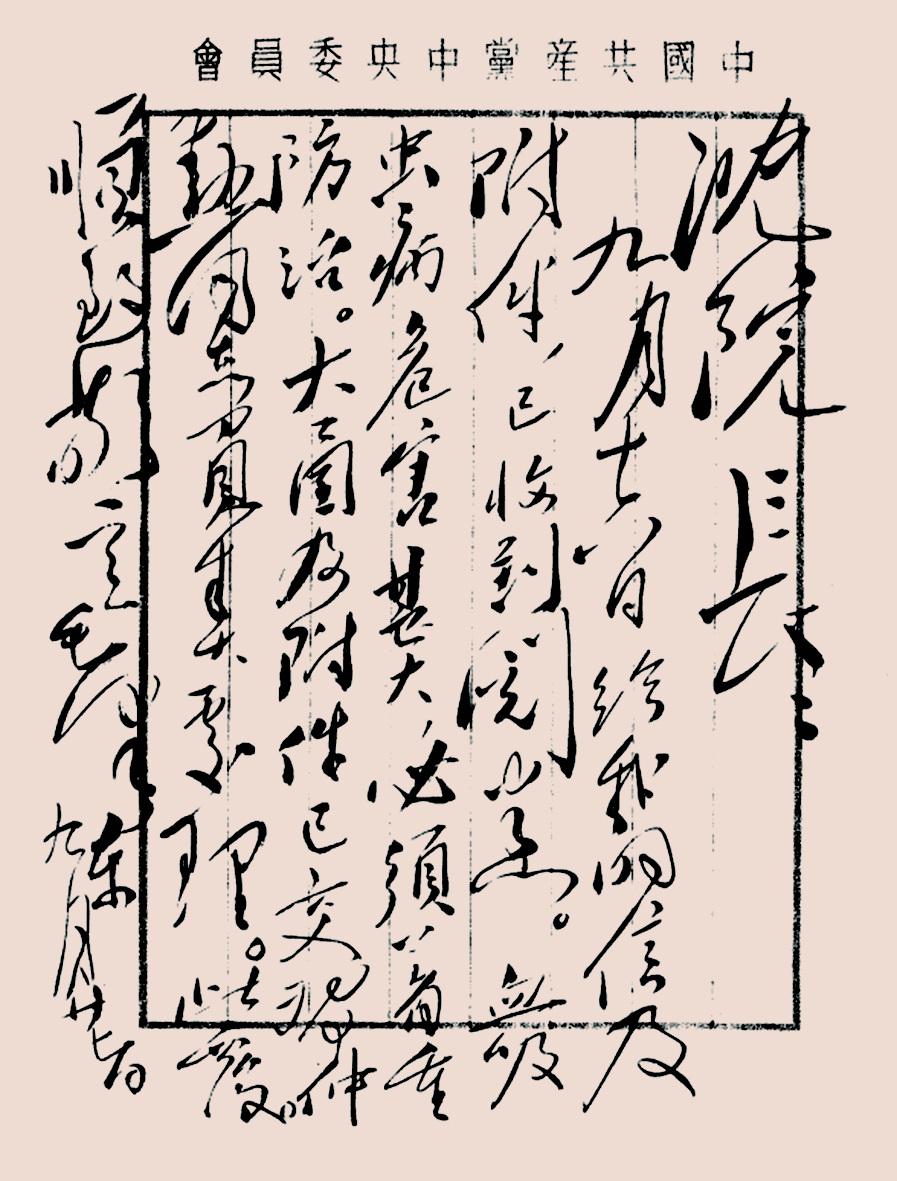

1953年9月16日,最高人民法院院长、全国政协副主席、中国民主同盟中央副主席沈钧儒致信毛泽东,报告了他在太湖养病期间了解到的情况。沈钧儒在信中说:“春夏间在无锡太湖滨养病,见农村中血吸虫病传染甚广,危害人民生长、生育、生产、生活以至生命。”“此次重游太湖,当地已设血吸虫病防治所,不知其他各地政府均注意及之否。”“个人意见应请卫生机关加以重视,加强并改进血吸虫病防治工作。”沈钧儒在信中实事求是地报告了他的所见所闻,并提出了加强和改进血防工作的意见。

9月27日,毛泽东复信沈钧儒:“血吸虫病危害甚大,必须着重防治。大函及附件已交习仲勋同志负责处理。”毛泽东将沈钧儒来信批转政务院秘书长、中共中央宣传部部长兼政务院文教委员会副主任习仲勋处理,卫生部门随即加强了血吸虫病的调查研究,并进一步采取了防治措施。在毛泽东直接过问下,人民群众和民主人士关于血吸虫病的来信得到及时反馈,有力推动了血吸虫病防治工作的顺利展开。

在地方开会考察期间组织工作人员进行调查研究,是毛泽东获取一手资料的重要途径。1955年夏季,毛泽东在杭州考察期间,要求沈同等身边工作人员帮助他去了解杭州郊区农民的生活情况。大家来到郊区,发现有一个农民躺在池塘边的树荫下,面容悲伤,腹部鼓胀,颈部粗肿,经询问得知他患上了血吸虫病,身体每况愈下,丧失了劳动能力。工作人员及时将这一情况报告给毛泽东。毛泽东听后表示,在我国的东北、西北和江南一些地方,长期以来,都有地方病危害人民的健康,情况很严重。血吸虫病对人民的危害更大,一定要帮助人民解除苦难,一定要消灭血吸虫病!同年11月,毛泽东指示卫生部党组书记、副部长徐运北调查浙江重点疫区的情况,要求“一定要调查研究,深入基层,亲自掌握情况”。徐运北按照毛泽东的指示,次日上午动身前往浙江嘉兴县。在嘉兴县,徐运北到重点乡走访调查,了解血吸虫病人情况和钉螺分布范围。几日后,徐运北转赴上海作调查研究。

毛泽东还提出将血吸虫病防治工作提高到政治任务的高度,要求大家深刻认识这一工作的重大意义。1951年9月9日,毛泽东批转卫生部副部长贺诚关于全国防疫工作的报告。他在批示中强调:“今后必须把卫生、防疫和一般医疗工作看作一项重大的政治任务,极力发展这项工作。对卫生工作人员必须加以领导和帮助。对卫生工作必须及时加以检查。”毛泽东在批示中还要求干部“决不应该轻视卫生工作”,必须懂得“每年全国人民因为缺乏卫生知识和卫生工作引起疾病和死亡所受人力、畜力和经济上的损失,可能超过每年全国人民所受水、旱、风、虫各项灾荒所受的损失,因此至少要将卫生工作和救灾防灾工作同等看待”。这份批示充分说明,毛泽东对卫生工作有着非常准确的定位,在当时全国卫生水平和防疫意识还比较落后的年代,无疑起到了十分关键的推动作用。

指导建立跨省血吸虫病防治机制

由于血吸虫病分布地区范围广、传播速度快,单靠一个省、一个地区的力量是无法根治这一顽疾的,必须通过跨省防治机制实现联防联控,充分发挥长江中下游及其以南各省、市人民的集体智慧和力量,才能取得好的效果。

1955年11月中旬,毛泽东在杭州召集华东、中南地区省(市)委书记开会,研究农业合作化、资本主义工商业改造等问题。其间,毛泽东专门让中央办公厅通知徐运北立即从北京赶赴杭州汇报血吸虫病防治工作。18日早晨,徐运北搭乘中央办公厅送文件的飞机赶到杭州。这一天,上午会议结束后,毛泽东将徐运北叫到身边,同各省(市)委书记边吃午饭边谈工作。徐运北汇报了血吸虫病的防治工作,并说“还没有理想的药物”。毛泽东听后指出:血吸虫病流行范围广,一千万人受害,一亿人民受威胁,要认识它的严重性。我们一定要消灭血吸虫病。毛泽东还强调,血防工作由党委统一领导,全面规划,党内成立防治血吸虫病领导小组,柯庆施为组长,魏文伯、徐运北为副组长,农业部和重点疫区的省委书记或省长参加,就叫九人小组。有血吸虫病的省、地、县也成立七人小组或五人小组来领导这项工作。九人小组第一次会议要迅速在上海召开,各省立即行动。卫生部要把消灭血吸虫病作为当前的政治任务。各有关党委要亲自抓,了解情况,总结经验,并尽快编出通俗小册子,把消灭血吸虫病的知识和方法向群众进行宣传。

根据毛泽东的指示金股宝配资,1955年11月22日至25日,柯庆施在上海主持召开中央防治血吸虫病九人小组第一次会议。会议传达了毛泽东关于消灭血吸虫病的指示,研究了各地防治血吸虫病的有关情况,介绍了一些省、市的经验,制定了血防的方针和大体规划。会议指出,各级党委对血吸虫病的严重性认识不足,对防治工作缺乏应有的重视和全面规划,没有彻底消灭血吸虫病的决心。会议还分析了当时血防工作存在的有利条件,包括党的领导、农业合作化运动的迅速发展、广大干部群众的积极性,以及拥有一定数量的医务科学研究工作者队伍。会议制定了“加强领导,全面规划,依靠互助合作,组织中西医力量,积极防治,七年消灭血吸虫病”的方针,提出必须把消灭血吸虫病当作一项严肃的政治任务。会议提出“一年准备、四年战斗、两年扫尾”步骤,计划在七年内消灭血吸虫病。为此,各地应在1956年内做好调查病情、典型试验、训练干部、传授知识、编写材料、广泛宣传、总结经验、加强研究、健全机构等工作。会议建议在血吸虫病流行的地区,省、地、县党委成立七人或五人小组,区、乡成立三人小组,在各级党委领导下,专门负责血吸虫病防治工作。

12月21日,毛泽东为中共中央起草的给上海局,各省委、自治区党委的通知中征询各地对“农业十七条”的意见,其中第12条提出:“在七年内,基本上消灭若干种危害人民和牲畜最严重的疾病,例如血吸虫病、血丝虫病、鼠疫、脑炎、牛瘟、猪瘟等。请你们研究各省、区的地方病,哪些是七年内可以基本上消灭的,哪些是要延长时间才能消灭的,哪些是目前无法消灭的。”27日,毛泽东在《中国农村的社会主义高潮》序言中指出:“许多危害人民最严重的疾病,例如血吸虫病等等,过去人们认为没有办法对付的,现在也有办法对付了。”

毛泽东十分关注第二次全国防治血吸虫病工作会议的准备情况。1956年3月3日,毛泽东致信徐运北,询问原定3月在上海召开的第二次全国防治血吸虫病工作会议是否按期召开以及准备情形如何,并将中国科学院水生动物专家秉志给刘少奇的信批转徐运北,指示开会时邀请秉志前往参加。秉志给刘少奇的信中谈了消灭血吸虫的办法,提出消灭钉螺用土埋不行,必须用火焚烧,以期永绝后患。

3月5日,毛泽东阅中共四川省委防治钩虫病、血吸虫病五人小组办公室于3月2日给中央防治血吸虫病九人小组办公室的电报,批示杨尚昆:“请你电话告知上海柯庆施同志和中央卫生部徐运北同志,今年三月召开第二次防治血吸虫病会议的时候,应当邀请福建、广东、广西、四川等有血吸虫和钩虫病的省区派出代表到上海参加会议,并问他们此次会议何日召开,有无准备?”3月7日,毛泽东阅徐运北关于召开防治血吸虫病会议问题的来信,并作出批示:“除长江中下游六省外,其他已发现血吸虫病的省份如四川、广东、福建等也应当请他们派代表参加,请与柯庆施同志商处。会议除讨论血吸虫病为主要任务以外,钩虫病及其他最严重的疾病也宜加以讨论。会议应当订定下一次会议,下半年再开一次会议(即每年开会两次)也就可以了。”毛泽东关于参加省份的几个批示,实际上明确了血吸虫病防治的工作范围,也为血吸虫病防治工作小组顺利统筹各省、市、区防治工作奠定了基础。

3月20日至28日,中央防治血吸虫病九人小组在上海召开第二次全国防治血吸虫病工作会议。会议汇报了第一次会议后各地工作情况,总结交流了各地区的经验,着重布置了夏、秋两季的工作,讨论了加强党的领导、发动群众和科学技术保证三个基本问题。4月18日,徐运北向中央报送关于消灭血吸虫病问题的报告。报告提出,要在全国范围内消灭血吸虫病,必须做到:一、加强党的领导,这是问题的关键;二、充分发动群众;三、加强对科学研究的组织和领导;四、追加防治血吸虫病的经费。4月20日,毛泽东将这份报告批转中共中央秘书长、国务院副总理邓小平,并批示将这份报告印发500份或更多些,分发党内外高级干部及25日到京参加中央政治局扩大会议的各省委书记参阅。从批示印发的数量和印发对象来看,毛泽东对徐运北报告中提出的血防措施是充分认可的,认为具有较高的借鉴和推广价值,这对进一步推动血防工作起到了重要作用。此后,中央防治血吸虫病九人小组于同年12月24日在上海召开第三次全国防治血吸虫病工作会议,讨论制定了1957年防治血吸虫病工作要点。

按照毛泽东的指示精神,卫生部等部门正式设立血吸虫病防治局,与血防领导小组办公室合署办公。1956年3月21日,国务院二办批示同意卫生部成立中央防治血吸虫病科学研究委员会。同年9月6日,卫生部发布《关于将血吸虫病等七种传染病列入传染病管理办法乙类传染病中进行管理的通知》。在毛泽东的亲自指导下,全国初步建立起跨省血吸虫病防治工作机制,为早日消灭血吸虫病提供了体制机制保障。

将依靠科学同发动群众有机结合

血吸虫病防治工作,归根到底属于科学范畴,因此必须依靠科学技术,大力开展医学研究。毛泽东对科研工作者十分关心,曾亲自接见吴光、苏德隆、陈心陶等科学家,询问防治科研工作的情况,指明研究的正确方向。例如,1956年一二月间,毛泽东在最高国务会议第六次会议和全国政协二届二次会议召开期间,三次接见在广东从事血防科研工作的陈心陶,询问广东省血防工作情况,充分肯定广东采取的结合农田水利建设和农业生产消灭钉螺的做法。对此,陈心陶回忆,毛主席鼓励我要相信自己的力量,相信我们国家可以做到资本主义国家所不能做出的事情来。不要怕困难,有困难就一个一个去克服。毛泽东的鼓励和支持让陈心陶一生引以为傲,并成为推动他毕生从事科学研究的动力之一。

1957年7月7日晚上,毛泽东在上海中苏友好大厦会见上海科学、教育、文学、艺术和工商界的代表人士,流行病学专家苏德隆应邀在座。消灭血吸虫病问题是当晚毛泽东谈话的主题之一。毛泽东就“七年内消灭血吸虫病”的计划征求苏德隆的意见。苏德隆认为时间过于短促,估计需要12年的时间。毛泽东听后接受了他的意见,并决定在《农业发展纲要》上改为12年。在毛泽东的带动和影响下,党中央很多领导人深入调查研究,通过召开座谈会、实地考察等途径,关心科研人员工作和生活,了解血防研究进展情况,给广大血防研究工作者以极大的鼓舞,有力推动了血防研究工作的开展。

由于对粪便、水源等的管理难度很大,加上消灭钉螺的任务非常艰巨,仅靠党和政府的力量是远远不够的,必须充分发动群众共同参与。对此,毛泽东在1955年11月听取徐运北汇报时就说过:要发动群众,不依靠群众是不行的,要使科学技术和群众运动相结合。实践证明,人民群众在消灭钉螺方面力量是巨大的。在江苏昆山县(今昆山市)和嘉定县(今上海市嘉定区),党和政府把绝大部分劳动力发动起来,车干了几千条河的水;在安徽芜湖县,20万群众连续苦战18天,挖掘螺土面积260多万平方米,基本实现了无螺县的目标。这些都充分彰显了人民群众的伟大力量。

1957年2月6日,中共中央批转了《关于第三次全国防治血吸虫病会议的报告》和《一九五七年全国防治血吸虫病工作要点》。中央在批示中指出:“加强党对防治血吸虫病工作的领导,是完成防治任务的基本保证。”批示还强调,在防治血吸虫病工作上取得成绩的流行地区的党委,应当再接再厉,争取更大的胜利。没有这样做的党委,都应当效法进行。4月23日,中共中央发出《关于保证执行国务院〈关于消灭血吸虫病的指示〉的通知》,强调“血吸虫病流行地区的各省市委和国务院各有关部门党组,应该保证执行”。《通知》要求:血吸虫病流行地区的乡以上各级党组织,凡是尚未建立防治血吸虫病领导小组的,均应迅速建立起来。县级以上各级党委防治领导小组,应当吸收农业、卫生、水利、宣传、文教和其他有关部门的党员负责干部参加,以便围绕每个时期的防治任务,协同作战。血吸虫病流行地区的各级党委,应当根据国务院的指示,对本地的防治血吸虫病的工作进行一次检查和讨论,制定1957年防治工作计划,省市委并应将讨论情况和计划报告中央。《通知》最后强调:“今后,各有关省市委应当每半年将防治工作向中央作一次专题报告。”这些规定,既要求党加强对政府工作的领导,又强调各省、市党委定期向党中央汇报,这两个方面有机统一、缺一不可,确保血吸虫病防治工作始终在党的领导下有序开展。

在此后的工作中,毛泽东始终牵挂着血吸虫病防治工作。1958年在安徽视察时,毛泽东视察了安徽省消灭血吸虫病规划。他还在上海多次听取魏文伯关于血防工作情况的汇报。在他的督促下,全国的血防工作进展顺利。1958年7月1日,毛泽东作诗《七律二首·送瘟神》时,专门写了小引,用“浮想联翩,夜不能寐。微风拂煦,旭日临窗。遥望南天,欣然命笔”的文字来抒发欣喜之情。在该诗后记中,毛泽东认为血吸虫病对人民生命的威胁,“远强于过去打过我们的任何一个或几个帝国主义。八国联军,抗日战争,就毁人一点来说,都不及血吸虫”。为什么能够在短时间内基本消灭血吸虫?毛泽东在后记中总结指出:“主要是党抓起来了,群众大规模发动起来了。党组织,科学家,人民群众,三者结合起来,瘟神就只好走路了。”从历史角度看,毛泽东对血吸虫病防治工作经验的总结是科学的,是经得起检验的。

从20世纪五六十年代中国血吸虫病防治工作历程来看,毛泽东的重视、关心和推动,是这项工作得以顺利开展的关键。毛泽东之所以如此关心血防工作,从根本上说,是与他坚守一生的人民立场分不开的。毛泽东虽然日理万机,却因“肉眼看不见的小虫”而“夜不能寐”,想人民之所想,急人民之所急,在经济和科技十分落后的背景下,依靠人民伟力,坚持科学精神,发出彻底消灭血吸虫病的伟大号召,并在短时间内取得重要成果,打破了2000多年来血吸虫病不可战胜的神话,这不能不说是一种奇迹。他高度重视调查研究,多次组织人员开展实地调研,善于倾听下情,重视知识分子提出的不同意见,这是推动工作顺利开展的重要因素。他坚持党的领导,初步建立起跨省、市、区的防治工作机制,为这项工作的顺利开展奠定了政治和组织基础。

本文为《党史博览》原创

未经许可不得转载、摘编等。侵权必究。

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。